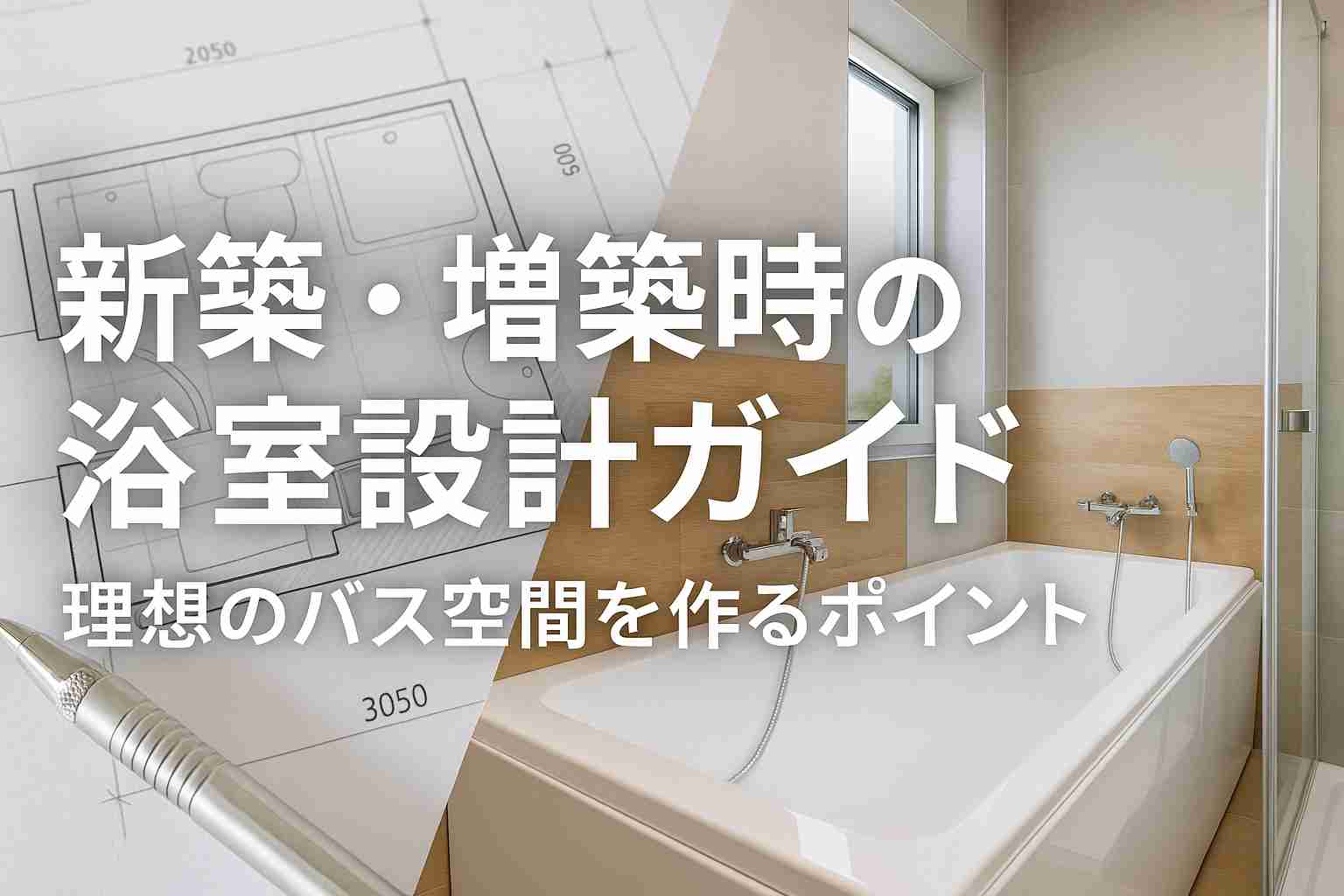

新築や増築の際に、最も満足度を左右する空間の一つが「浴室」です。

一日の疲れを癒やす場所であり、家族構成やライフスタイル、清掃性、将来的なバリアフリー性まで考慮する必要があります。

本記事では、新築・増築時に失敗しないための浴室設計ポイントを、サイズ選定から動線計画、素材選びまで詳しく解説します。

新築時に1.25坪の浴室を採用しました。子どもと一緒に入っても広々で快適。床暖房と保温浴槽のおかげで冬でもぽかぽかです。

洗面所と脱衣所をつなげた導線設計が大正解でした。洗濯・入浴・乾燥が一カ所で完結し、朝の支度時間が大幅に短縮できました。

両親の介護を見据えて段差のない浴室に。手すり付きで安心して入浴でき、家族全員が安全に使える空間になりました。

みんなの声としては「家族向け・快適性重視」「共働き家庭・家事動線重視」「高齢者配慮・バリアフリー」などが見られました。

新築時に考えるべきサイズ・配管位置

標準サイズの目安を把握する

新築住宅の浴室は、一般的に「ユニットバス(システムバス)」が採用されることが多く、サイズは「1坪(1616)」「1.25坪(1620)」が主流です。

ただし、間取りや家族構成によって最適なサイズは変わります。

- 1坪タイプ(1616):コンパクトながら十分な広さ。3~4人家族の標準的な戸建てに多い。

- 1.25坪タイプ(1620):ゆったりとした浴槽で、足を伸ばして入浴できる。リラックス重視の家庭におすすめ。

- 0.75坪タイプ(1216):マンションや狭小住宅などに採用される省スペースタイプ。

さらに広い1.5坪(1624)や、2坪(2020)クラスの大型浴室もありますが、給湯能力や換気性能の強化、清掃動線の確保も必要になります。

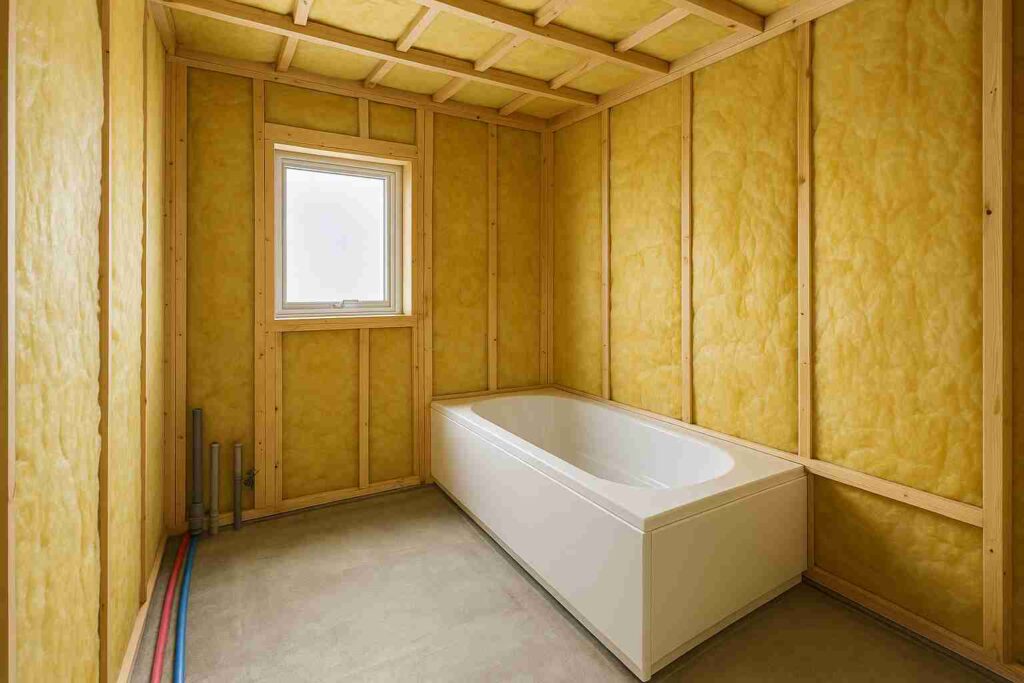

配管位置とメンテナンス性の関係

新築時に最も注意すべきなのが「配管位置」です。

浴室は給湯・給水・排水の3系統が集中する場所であり、施工後の変更が難しい部分です。

設計段階では以下のポイントを押さえましょう。

- 床下点検口の位置:浴槽下や洗面所側に点検スペースを確保することで、配管トラブル時の修理が容易になります。

- 勾配の確保:排水勾配が不足すると水が流れにくく、配管内部に汚れが残りやすくなります。

- 給湯器との距離:給湯器が遠いと湯の出が遅くなり、ガス・電気のロスが増えます。外壁沿いに配置するのが理想的です。

設計士や設備担当者と連携し、将来的にメンテナンスがしやすいレイアウトを意識しましょう。

換気・窓の配置で快適性が変わる

浴室のカビ防止には「換気計画」が欠かせません。

機械換気だけでなく、窓の位置や断熱仕様も快適性を大きく左右します。

- 北面に配置する場合は、日当たりが悪く湿気がこもりやすいので断熱窓+換気扇強化を。

- 南面に配置する場合は、日差しが強くなりすぎないように型ガラスやブラインドを活用。

- 風通しの良い対角線上に開口を設けると、自然換気がスムーズに。

窓の位置・サイズを誤ると、プライバシーや断熱性能に影響が出るため、外観設計とのバランスも重要です。

浴槽形状と導線設計

家族構成に合わせた浴槽タイプの選び方

浴槽はデザインだけでなく、入りやすさ・保温性・清掃性に直結します。

代表的な浴槽形状には以下のタイプがあります。

- ストレート型(長方形)

最もスタンダード。家族全員が入りやすく、スペース効率も良い。 - ワイド型・ワイドスクエア型

ペア入浴や介護用途にも適しており、ゆとりのある設計。 - ラウンド型・エルゴ型

身体を包み込むような曲線でリラックス効果が高い。デザイン性重視の家庭に人気。 - 半身浴槽・ベンチ付き浴槽

節水しながらも快適な入浴が可能。高齢者や子どもにも使いやすい設計。

素材面では、人工大理石・FRP・ステンレス・ホーローなどが選べます。

特に人工大理石は高級感があり、断熱性にも優れています。

→ このような最新浴槽のデザイン性や機能性を比較したい方は、「おすすめ」系の記事で実際の製品事例を紹介しています。

導線の考え方とバスルーム全体の動き

浴室設計の成否を分けるのは、導線設計です。

入浴の前後での動き(着替え・洗顔・洗濯・収納)をイメージして設計することで、使い勝手が格段に向上します。

代表的な導線パターンは次の通りです。

- 洗面所⇔脱衣所⇔浴室が一直線上

最もスムーズで、動線が短く家事効率も良い。 - L字型・U字型配置

空間を有効に使えるが、ドアの開閉方向に注意。 - キッチンから近い配置

小さな子どもがいる家庭では見守りやすく便利。

また、収納導線も忘れてはいけません。

タオル・洗剤・掃除用品をすぐ取り出せる収納スペースを脱衣所側に確保すると、家事動線がスムーズになります。

→ 浴室の形状・設備・施工タイプを比較したい場合は、「システムバス」関連の記事で詳しく紹介しています。

段差のない設計で将来も安心

バリアフリーを意識するなら、浴室出入口の段差を極力なくすことが重要です。

最近では、床の高さを洗面所とほぼフラットにできるユニットバスも増えています。

また、手すり・滑りにくい床素材・断熱ドアを組み合わせることで、安心安全な入浴空間を実現できます。

→ 出入口部分の安全性やデザイン性にこだわりたい方は、「ドア」関連の記事でドアタイプ別の比較と選び方を紹介しています。

洗面所・脱衣所とのつながり

一体空間にするか分離型にするか

新築設計でよく議論になるのが、洗面所と脱衣所を一体化するかどうかです。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

一体型(共用型)

- メリット:省スペースで動線が短く、家族の利用がスムーズ。

- デメリット:誰かが入浴中は洗面所を使いにくい。プライバシー性が低い。

分離型

- メリット:同時利用が可能で、来客時も気兼ねなく洗面所を使用できる。

- デメリット:間取りが広くなりやすく、コストアップの要因にも。

家族構成(共働き・子育て・介護など)によって使い勝手が異なるため、将来の生活スタイルを見据えて判断することが大切です。

床材・壁材の選び方でメンテナンス性を高める

浴室と脱衣所は湿気がこもりやすく、素材選びを誤るとカビ・腐食・においの原因になります。

- 床材:クッションフロアや耐水フローリングを選ぶと滑りにくく掃除も簡単。

- 壁材:パネル系(メラミン化粧板など)は拭き取りやすく、クロス貼りよりも耐湿性が高い。

- 巾木:防水巾木を採用し、浴室側との境界をしっかり防水処理。

特に新築時は見た目だけでなく、「毎日の掃除負担」を最小限にする設計を意識すると長期的に快適さが続きます。

ランドリースペースとの連動で家事効率アップ

最近の住宅では、「洗う→干す→しまう」を1カ所で完結させる家事動線設計が注目されています。

洗面脱衣所の隣に室内干しスペースやランドリールームを設けることで、時短と衛生面の両立が可能です。

ポイントは次の3点です。

- 洗濯機の配置:給水・排水経路を最短にし、掃除がしやすい隙間を確保。

- 換気と除湿:浴室暖房乾燥機を併用し、梅雨時もカビ知らずの空間に。

- 収納連携:タオル・下着・部屋干し用ハンガーを取り出しやすく整理。

このように浴室と洗面所の連携を最適化すると、毎日の家事負担を軽減できます。

快適性を高めるための断熱・照明・防音設計

ヒートショック対策は新築時が勝負

冬場の浴室は「ヒートショック(温度差による急激な血圧変動)」のリスクが高い空間です。

新築時に断熱性をしっかり確保しておくことで、後からのリフォーム費用を抑えることができます。

- 浴室断熱材の厚みを増す

- **高断熱浴槽(保温浴槽)**を採用する

- 浴室暖房乾燥機で入浴前に暖める

これらを組み合わせることで、冬でも快適に過ごせる省エネ設計が可能です。

照明の配置と明るさで雰囲気を演出

照明は、快適性とデザイン性を両立させる大切な要素です。

- ダウンライト:天井全体を明るく照らし、広がりを演出。

- 間接照明:壁際や棚下に仕込むとリラックス効果が高い。

- 調光機能付き照明:入浴時と掃除時で明るさを変えられる。

デザイン重視の住宅では、照明器具を見せない「隠し照明」や「ライン照明」も人気です。

音漏れを防ぐ防音設計

浴室は意外と音が響きやすく、特に夜間の入浴音や換気扇の音が気になる場合があります。

壁材や天井に吸音パネルを組み込み、ドアや窓の気密性を高めることで防音性を改善できます。

また、家族間のプライバシー確保にも有効です。

まとめ:快適で長持ちするバス空間を作るために

新築・増築時の浴室設計は、完成後の「満足度」を左右する最重要ポイントです。

広さ・配管・動線・素材・断熱・照明といった要素を総合的に考慮することで、

デザイン性と機能性の両立した理想のバスルームが実現します。

さらに、最新の設備比較やデザイン事例、施工実例などを知りたい方は、

以下の関連テーマを参考にすることで、より具体的なイメージがつかめます。

- 「おすすめ」:人気メーカー・最新機能の比較と失敗しない選び方

- 「システムバス」:ユニットバスの特徴・サイズ・価格帯の徹底解説

- 「ドア」:浴室ドアの種類・気密性・デザイン別選び方ガイド

これらを踏まえて設計を進めれば、家族全員が快適に過ごせる浴室空間を長く維持できるでしょう。