はじめに

再建築不可物件は、「古い家で建て替えができない」「資産価値が低い」といったマイナスイメージを持たれがちです。しかし、実際にはリフォームを行うことで再利用や活用の可能性を広げることができます。本記事では、再建築不可物件の定義から、リフォーム可能な範囲、費用相場、注意点、そして活用方法までを詳しく解説します。

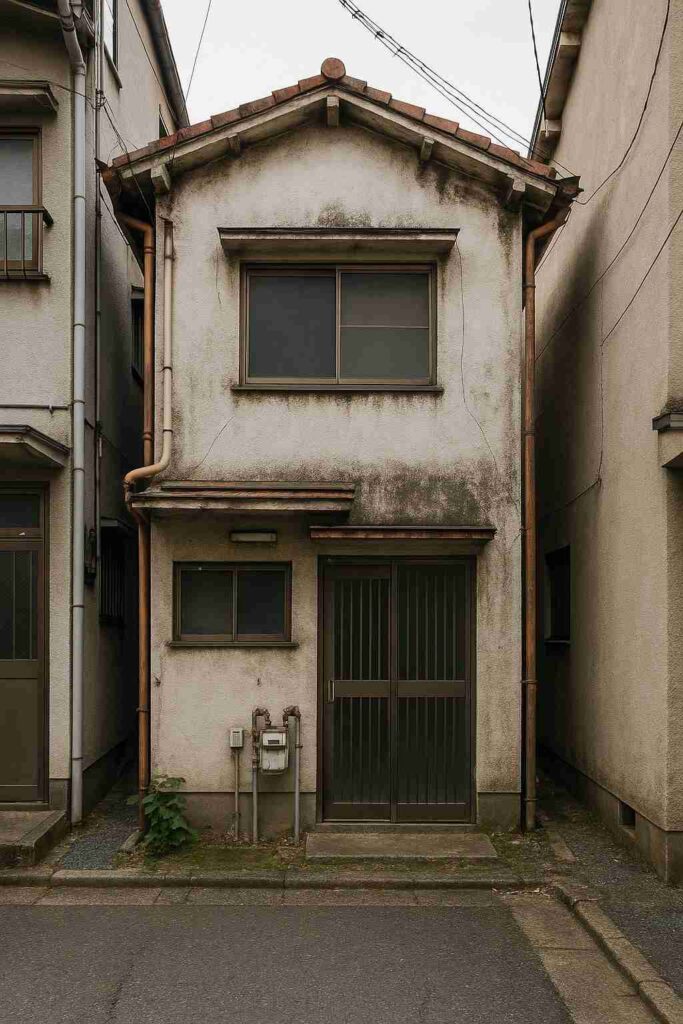

普段生活してても何件か見られるものです。私自身も家の近くで何度か見かけたことがあります。

1. 再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、現在の建築基準法で定められた「接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)」を満たしていない土地に建つ建物のことです。主に以下のようなケースが該当します。

- 道路に面していない、または私道の持分がない

- 建物が接している道が建築基準法上の「道路」とみなされていない

- 古い住宅で建築確認が取られていない

このような物件は、原則として建て替えができないため、「再建築不可」と呼ばれます。ただし、既存建物を維持・改修するリフォームは可能です。

2. 再建築不可でもリフォームできる範囲

建て替えや増築ができない一方で、構造を変更しない範囲のリフォームは問題なく行えます。具体的には以下のような工事が可能です。

| リフォーム内容 | 可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 外壁・屋根の塗り替え | 可能 | 建物の構造を変えないため問題なし |

| キッチン・浴室・トイレなどの内装工事 | 可能 | 設備更新や間取り変更は一部制限あり |

| 耐震補強・断熱改修 | 可能 | 構造体を強化する改修はむしろ推奨 |

| 建て替え・増築 | 不可 | 建築確認が取れず法的に制限あり |

ポイント:構造体の変更を伴わない改修は基本的に許可されていますが、大規模な改修や間取り変更は自治体への確認が必要です。

3. リフォーム費用の相場

再建築不可物件のリフォーム費用は、建物の老朽化度や構造によって変動します。一般的な相場は以下の通りです。

| 工事内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 部分リフォーム(キッチン・浴室・トイレなど) | 約100〜300万円 |

| 外壁・屋根リフォーム | 約80〜200万円 |

| 耐震補強工事 | 約100〜250万円 |

| 全面リフォーム | 約300〜800万円 |

注意点:

- 銀行ローンが通りにくいケースがあるため、リフォームローンや自己資金での対応が必要な場合があります。

- 工事内容によっては建築士や行政への事前相談が必要です。

4. 費用を抑えるコツ

- 補助金・助成金を活用する

各自治体では、耐震補強・省エネ改修などのリフォーム補助金制度を設けています。事前に自治体窓口や国交省サイトで確認しましょう。 - 複数社から見積もりを取る

同じ内容の工事でも、業者によって費用差が数十万円生じることがあります。リショップナビなどの比較サイトを活用するのも有効です。 - 段階的にリフォームを進める

一度に全面改修するのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることで予算をコントロールしやすくなります。

5. 再建築不可物件の活用方法

リフォーム後の活用次第で、再建築不可物件でも十分な価値を生み出すことができます。代表的な活用方法は次の通りです。

| 活用方法 | メリット |

|---|---|

| 賃貸住宅・シェアハウス化 | 建物を活用して安定収益を確保できる |

| 民泊・簡易宿泊施設 | 立地が良ければ高利回りも可能 |

| 店舗・アトリエ活用 | 独自性の高い物件として差別化しやすい |

| 空き家バンク登録 | 地域活性化支援制度の対象になることも |

再建築不可でも、「立地」や「建物の味わい」を活かすことで、新たな資産価値を生み出すことが可能です。

建築を学ぶ中で知ったことですが、建物は「内装」と「構造」に分かれており「内装」は30年ほどで使用上の不具合が生じる場合が多いですが「構造」は100年近くも持つ場合があります。

寿命が残っているのに解体するのは資源保護の視点からも費用の面からも好ましくありません。一度再活用を考えてみるのはいかがでしょうか?

6. 注意すべき法的ポイント

- 建築基準法第43条の確認:再建築不可の理由(接道義務など)を把握する。

- セットバックで再建築可能になるケースもある:道路中心から2m下がることで再建築が可能になる場合があります。

- 行政・建築士への相談:自治体の建築指導課に相談し、改修計画を確認しましょう。

- 所有権・通行権の確認:私道や隣地の権利関係はトラブルになりやすいポイントです。

7. まとめ

- 再建築不可物件でも、建て替え以外のリフォームは可能。

- 事前に法的制約を確認し、建築士・行政と連携することが重要。

- 助成金や比較サイトを活用して費用を抑えられる。

- 活用方法次第で、資産価値を再び高めることができる。

再建築不可=価値がないではありません。正しい知識と計画的なリフォームで、再び“生きる不動産”へと再生させることができます。